La nature est-elle un ordinateur ?

Voilà une question intrigante. Et la réponse dépend, en partie, de ce qu’on entend par ordinateur.

Si vous pensez à votre portable, l’idée que la nature soit un ordinateur semble un peu tirée par les cheveux – autant d’un point de vue scientifique que philosophique, car cela soulève la question délicate : qui l’aurait construit ?

Mais si vous entendez ordinateur dans un sens plus large – comme un système qui traite de l’information selon un ensemble de règles – alors certains scientifiques diraient que la nature fonctionne bel et bien comme un système computationnel fondamental.

Dans un portable ordinaire (ce que les spécialistes de l’information quantique appellent un ordinateur classique), les calculs reviennent essentiellement à faire circuler des signaux électriques à travers des portes logiques. Cela se traduit par des bits de 0 et de 1.

Même un superordinateur d’une puissance vertigineuse comme El Capitan, au Lawrence Livermore National Laboratory – capable de 2,79 exaflops, soit 2,79 quintillions de calculs par seconde – reste une machine de calcul linéaire. Il fonctionne toujours à partir de signaux électriques qui passent (ou non) à travers des portes, traduits en longues chaînes de zéros et de uns, comme 01000101…

Mais aujourd’hui, nous avons accès à certains « cadeaux » de la nature quantique qui nous permettent de concevoir des ordinateurs quantiques potentiellement bien plus puissants que les ordinateurs classiques — ou même les superordinateurs.

L’un de ces cadeaux quantiques, c’est la superposition. Un autre, c’est l’intrication.

La superposition signifie qu’une particule peut se trouver dans deux états à la fois. C’est une propriété contre-intuitive, sans véritable équivalent dans notre monde macroscopique. Par exemple, un électron peut être à la fois dans un état de spin vers le haut et de spin vers le bas. (Le spin correspond à une forme de moment angulaire intrinsèque du champ que l’électron occupe.)

En informatique quantique, cette unité superposée à deux niveaux s’appelle un qubit. Elle peut être vue comme un zéro et un un à la fois. Chaque qubit superposé contient ainsi bien plus d’information qu’un simple bit.

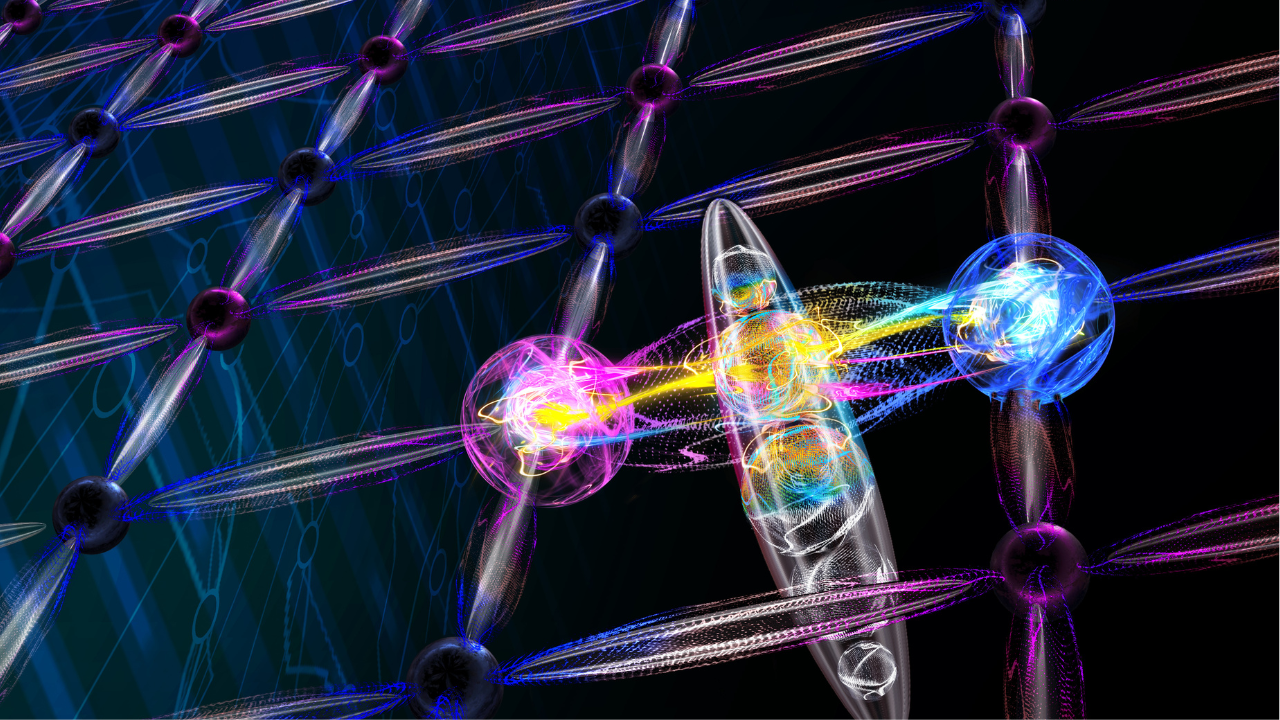

L’autre cadeau de la mécanique quantique, l’intrication, est une forte corrélation entre particules distantes. Elle aussi est contre-intuitive — Albert Einstein l’avait d’ailleurs qualifiée de « phénomène étrange à distance ». Pourtant, on parvient aujourd’hui à créer des particules intriquées en laboratoire, et cette propriété peut elle aussi être exploitée en informatique quantique. L’intrication permet aux ordinateurs quantiques de manipuler plusieurs qubits en une seule opération et de mettre en œuvre des protocoles et des algorithmes irréalisables avec des ordinateurs classiques.

Mais même les qubits superposés et intriqués demeurent binaires — et la nature, elle, ne se limite pas au binaire.

Dans un atome, par exemple, les électrons peuvent occuper plusieurs niveaux d’énergie, selon l’énergie présente dans le système. Et même si les électrons ont toujours un spin de un-demi, d’autres types de particules — comme les bosons W et Z — possèdent plus de deux états de spin.

Sortir du cadre binaire et exploiter ces états à plusieurs niveaux pourrait rendre l’informatique quantique plus efficace — et donc plus puissante.

Christine Muschik, professeure à l’Institut d’informatique quantique de l’Université de Waterloo et chercheuse associée à l’Institut Périmètre, où elle dirige le groupe de théorie des interactions quantiques, s’aventure justement au-delà des qubits, dans ce domaine multi-niveaux des qudits.

Elle espère que cette approche pourra contribuer à résoudre certains des défis actuels de l’informatique quantique.

Les ordinateurs quantiques existent bel et bien aujourd’hui. Plusieurs institutions et grandes entreprises comme Google, IBM et Microsoft – ainsi que des acteurs plus modestes – s’efforcent d’en construire.

Mais le principal défi, c’est le manque de contrôle. Le plus grand obstacle s’appelle la décohérence quantique : c’est le phénomène par lequel toute perturbation extérieure fait perdre aux particules leurs précieuses propriétés quantiques. Il existe des codes de correction d’erreurs quantiques qui rendent l’informatique quantique possible à petite échelle, mais malgré cela, ces systèmes sont encore très sujets aux erreurs. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est si difficile de construire des ordinateurs quantiques puissants et fiables.

Christine Muschik espère que son travail avec les qudits pourra faciliter cette tâche. Elle est l’une des deux autrices principales d’un article récemment publié dans Nature Physics intitulé Simulating 2D lattice gauge theories on a qudit quantum computer. Cet article fait suite à un autre qu’elle a dirigé en 2021, Simulating 2D Effects in Lattice Gauge Theories on a Quantum Computer, paru dans la revue en libre accès PRX Quantum.

Comprendre les interactions complexes entre particules et forces implique des théories de jauge, qui forment l’ossature du modèle standard de la physique des particules. Ces théories servent, par exemple, à décrire la chromodynamique quantique (QCD), qui a valu le prix Nobel en 2004. Cette théorie explique les interactions fortes entre quarks, qui sont médiées par des gluons de jauge dans le noyau des atomes. Les théories de jauge sont aussi utilisées pour décrire les interactions entre particules chargées, qui se produisent via les forces électromagnétiques médiées par les photons de jauge.

Mais ces interactions fondamentales sont extrêmement dynamiques et complexes. Même les superordinateurs peinent à les modéliser. L’idéal serait de pouvoir simuler tous les phénomènes dans un espace de Hilbert, soit l’espace mathématique qui contient tous les états ou vecteurs quantiques possibles d’une particule. Or, cette tâche s’est révélée extrêmement difficile pour les ordinateurs.

Muschik pense que les qudits pourraient nous rapprocher de son rêve : simuler la physique quantique à l’aide d’un ordinateur quantique.

Le « d » dans qudit correspond au nombre de dimensions — c’est-à-dire aux niveaux d’énergie disponibles dans ces états quantiques. Contrairement au qubit, qui peut se trouver dans deux états (0 et 1), un qudit peut se trouver dans d états possibles. Par exemple, un qutrit (d = 3) peut prendre trois états : 0, 1 ou 2. Un ququart (d = 4) prend quatre états : 0, 1, 2 ou 3. Et un ququint (d = 5) prend cinq états : 0, 1, 2, 3 ou 4.

Et ainsi de suite : il est possible d’augmenter le nombre de niveaux aussi loin que les capacités expérimentales le permettent.

« L’un des aspects les plus intéressants de notre travail avec les qudits, c’est que la plupart des systèmes quantiques ont naturellement plus de deux états. C’est une propriété typique des systèmes quantiques, » explique Muschik.

« Prenons les atomes (ou ions) : habituellement, les chercheurs choisissent deux états différents et les nomment 0 et 1. Mais la plupart des atomes possèdent de nombreux états. On peut donc en sélectionner trois, et voilà : un qutrit. Et si on est capable de contrôler cinq niveaux, on obtient un ququint, » dit-elle.

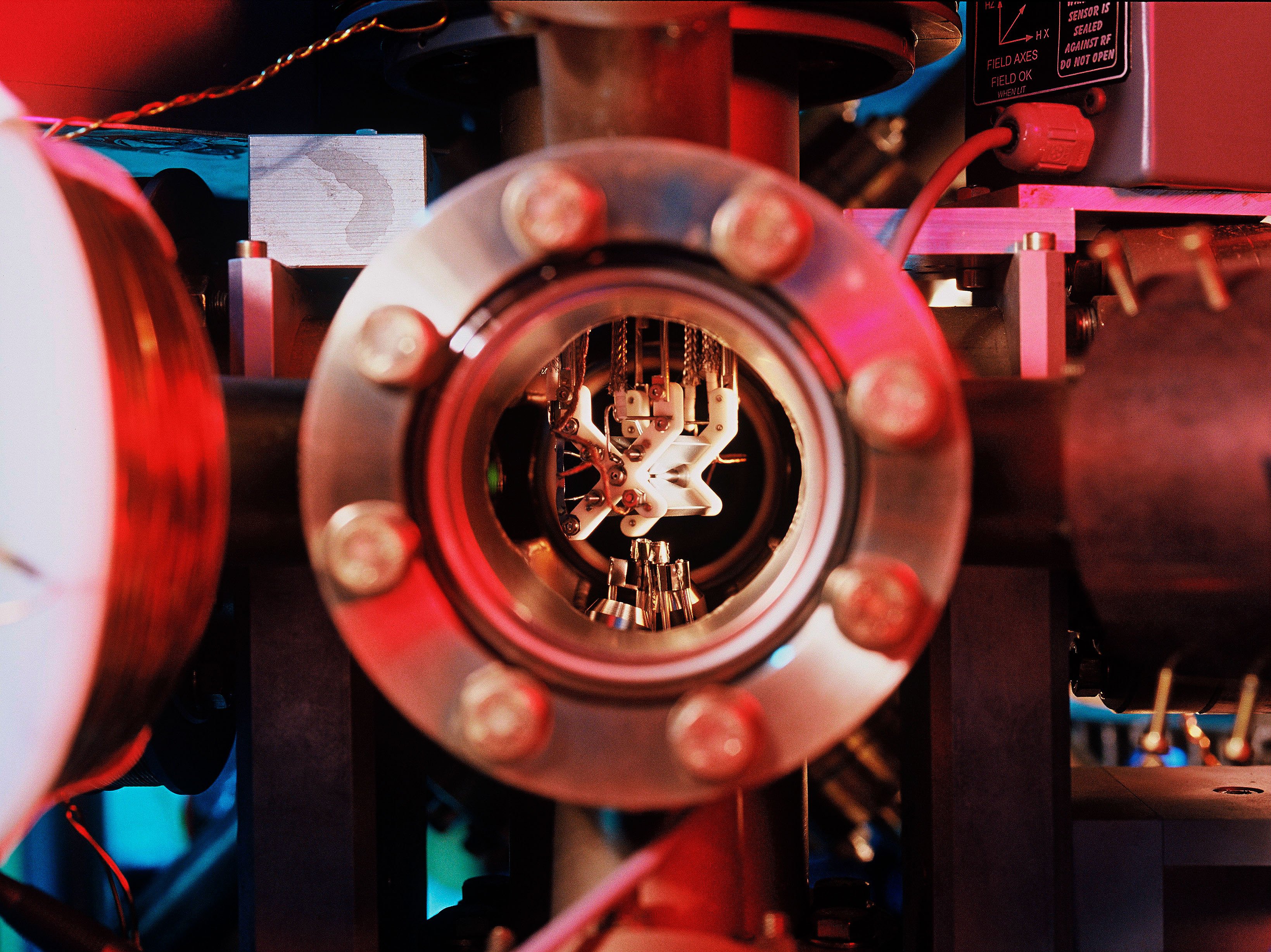

Il existe plusieurs façons de créer physiquement ces qudits. Le groupe théorique de Muschik collabore avec un groupe expérimental de l’Université d’Innsbruck, dans l’ouest de l’Autriche, qui utilise un ordinateur quantique à ions piégés pour manipuler des ions calcium (des atomes de calcium chargés).

Les ions calcium possèdent naturellement plusieurs niveaux d’énergie accessibles. On peut les piéger à l’aide de champs électromagnétiques, puis les manipuler avec des lasers pour en faire un système d’informatique quantique redoutablement efficace.

Tout comme un ordinateur classique utilise des portes logiques — des sortes d’interrupteurs qui s’allument ou s’éteignent — comme éléments de base de ses circuits numériques, les ordinateurs quantiques utilisent des portes quantiques, qui sont des circuits fondés sur un petit nombre de qubits.

Selon Muschik, l’utilisation des qudits plutôt que des qubits permet aux ordinateurs quantiques d’en faire plus avec moins… et ainsi de réduire les erreurs.

« Un problème complexe résolu avec des qubits nécessite un long circuit composé de nombreuses portes quantiques. Or, dans l’ère actuelle des portes bruyantes et imparfaites, trop d’opérations entraînent une accumulation significative d’erreurs. En réduisant le nombre de portes, on diminue les erreurs et on obtient des résultats plus propres. L’utilisation de qudits plutôt que de qubits permet de concevoir des circuits plus courts et plus efficaces, ce qui améliore les performances, » explique Muschik.

Elle ajoute que l’intérêt des qudits ne se limite pas à une utilisation plus efficace des ressources quantiques : il pourrait aussi y avoir d’autres avantages encore peu explorés. « Il y a tout un domaine autour de la correction d’erreurs quantiques. Avec les qudits, on pourrait découvrir des façons de corriger des erreurs qu’on ne peut pas corriger avec des qubits, » dit-elle. « On pourrait aussi avoir beaucoup plus de liberté dans la création de portes intriquées quantiques — mais ça aussi, c’est encore peu exploré. »

Dans la plupart des expériences passées, les chercheurs ont simplement choisi d’ignorer tous les états sauf deux. Dans les systèmes quantiques supraconducteurs, comme ceux qu’utilisent Google ou IBM, on a même souvent forcé le système à n’avoir que deux états, en négligeant tous les autres. C’est surtout parce que « ça ne vous aide pas d’avoir plus de niveaux si vous n’êtes pas capable de les contrôler, » dit Muschik. « Moins vous avez de niveaux, plus il est facile de garder le contrôle sur l’ensemble. »

Au cœur du groupe Quantum Interactions : Christine Muschik et son équipe explorent le potentiel des qudits pour simuler des interactions de particules complexes et faire progresser l’informatique quantique au-delà du binaire. Video credit: Kindea Labs / Watch on YouTube

Ce qui a changé ces dernières années, explique Muschik, c’est que l’équipe de l’Université d’Innsbruck est parvenue à développer des portes quantiques pour qudits de très haute qualité, dont la fidélité est comparable à celle des portes pour qubits. « Ils ont mis au point une nouvelle approche pour créer des portes qudits qui sont vraiment performantes et stables. On peut donc maintenant commencer à exploiter cette richesse au lieu de l’ignorer, » ajoute-t-elle.

« L’équipe expérimentale d’Innsbruck a construit l’ordinateur quantique à qudits, et mon équipe théorique à Waterloo a développé le protocole qudit qui permet de simuler des interactions fondamentales entre particules sur ce nouvel appareil. Ensemble, nous avons réalisé une simulation quantique — un calcul quantique — en exécutant notre protocole avec leurs qudits. »

L’expérience récente décrite dans Nature Physics a démontré que les portes quantiques à qudits représentent une nette amélioration par rapport à l’approche traditionnelle basée sur les qubits. De plus, les chercheuses et chercheurs ont franchi une étape cruciale vers la possibilité d’utiliser les théories de jauge pour simuler les interactions fondamentales de la nature. C’est la première fois, selon Muschik, qu’un algorithme complet pour qudits est exécuté sur un ordinateur quantique. « Nous en sommes fiers, » affirme-t-elle.

Muschik précise que son équipe travaille sur les qudits depuis environ cinq ans.

« Au début, comme tout le monde, je travaillais avec des qubits. Mon objectif était de simuler les interactions fondamentales entre particules — une tâche extrêmement difficile, même pour les ordinateurs quantiques. Après deux ans et demi de lutte, nous étions sur le point d’abandonner en raison des limites du matériel. Puis, nous avons établi un lien avec un groupe expérimental spécialisé dans le piégeage d’ions en Autriche, qui faisait figure de pionnier dans les qudits. En collaborant avec eux, nous avons réussi à exécuter notre simulation quantique en utilisant leurs qudits. »

De nombreux groupes de recherche en informatique quantique s’intéressent également de près aux qudits, ajoute Muschik. « Il se pourrait bien que nous soyons au tout début d’une nouvelle vague en traitement de l’information quantique. »

Elle précise que sa motivation première reste la compréhension des interactions entre particules dans la nature. « Nous voulons développer des protocoles quantiques qui nous aideront à mieux comprendre le Modèle standard de la physique des particules et l’univers qui nous entoure. Nous espérons que les ordinateurs quantiques du futur nous permettront d’étudier ce qui se passe à l’intérieur d’une étoile à neutrons ou dans la création dynamique de paires particule-antiparticule, » dit-elle. « Mais les technologies quantiques dans leur ensemble pourraient aussi bénéficier des qudits : c’est une approche extrêmement efficace sur le plan matériel, applicable à toutes sortes de calculs quantiques, aux nouveaux protocoles de communication quantique et à la détection quantique. »

Elle est profondément enthousiaste face à ce que l’avenir pourrait réserver dans ce nouveau domaine du calcul quantique basé sur les qudits. « Ce domaine est encore jeune. Mon équipe et moi avons l’impression d’être des pionniers, » conclut-elle.

À propos de l’IP

L'Institut Périmètre est le plus grand centre de recherche en physique théorique au monde. Fondé en 1999, cet institut indépendant vise à favoriser les percées dans la compréhension fondamentale de notre univers, des plus infimes particules au cosmos tout entier. Les recherches effectuées à l’Institut Périmètre reposent sur l'idée que la science fondamentale fait progresser le savoir humain et catalyse l'innovation, et que la physique théorique d'aujourd'hui est la technologie de demain. Situé dans la région de Waterloo, cet établissement sans but lucratif met de l'avant un partenariat public-privé unique en son genre avec entre autres les gouvernements de l'Ontario et du Canada. Il facilite la recherche de pointe, forme la prochaine génération de pionniers de la science et communique le pouvoir de la physique grâce à des programmes primés d'éducation et de vulgarisation.