On dit que la beauté est dans l’œil de celui ou celle qui regarde – et pour les physicien·ne·s, elle se trouve dans les mathématiques.

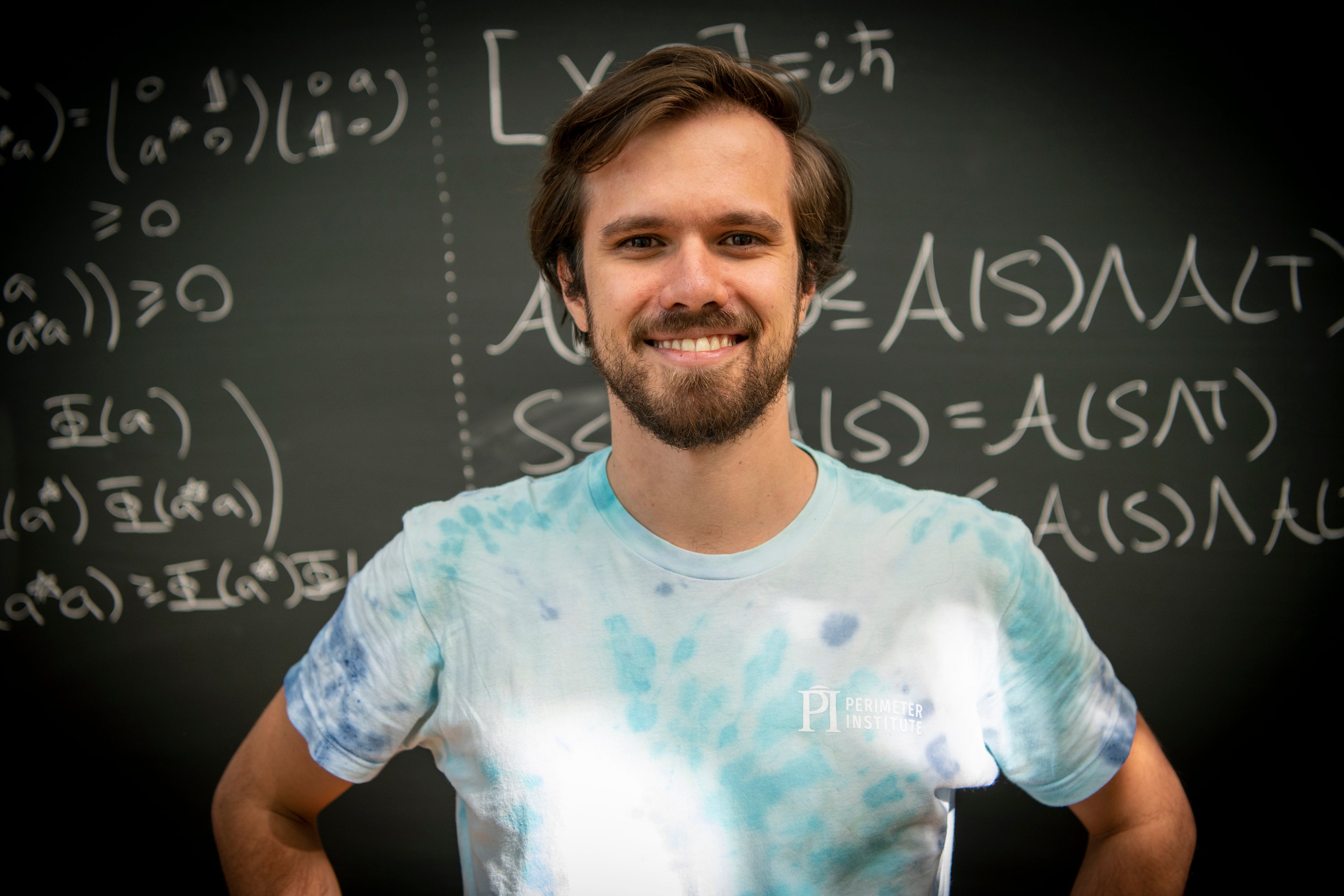

Pedro Vieira, titulaire de la Chaire Clay Riddell-Dirac en physique théorique à l’Institut Périmètre, donne actuellement un minicours non crédité consacré aux articles « beaux » en physique. Le cours alterne entre des exposés magistraux portant sur neuf publications influentes et des présentations étudiantes sur la manière dont ces articles majeurs ont façonné la physique.

C’est la deuxième fois que Vieira donne ce cours, mais la première fois à l’Institut Périmètre. Selon lui, c’est une façon d’explorer des articles spectaculaires tout en aidant les étudiant·e·s à s’approprier le langage de la théorie quantique des champs.

« La théorie quantique des champs est la base de toute la physique », explique Vieira. « Si on maîtrise ce langage, on peut aussi bien étudier un article sur les chaînes de spins qu’un article sur la cosmologie. » En parcourant une sélection de publications – allant de l’article de Steven Weinberg de 1965 sur les photons et gravitons infrarouges à celui de Pasquale Calabrese et John Cardy en 2004 sur l’entropie d’intrication – Vieira espère aider les étudiant·e·s à repérer les zones d’ombre dans leur compréhension.

Choisir les articles pour le cours nécessite de filtrer à travers de nombreuses œuvres marquantes. Vieira privilégie ceux qui ont eu un impact majeur dans le domaine de la physique : ils doivent compter au moins 1 000 citations. Environ la moitié des textes abordés dans le cours sont des suggestions de collègues – des articles dont ils sont littéralement « tombés amoureux ».

Un thème récurrent dans ces articles « magnifiques » est la trajectoire sinueuse menant à la découverte. Vieira décrit l’un des articles étudiés – une publication de 1974 signée Kenneth G. Wilson sur le confinement des quarks – comme une véritable exploration.

« Il introduit une quantité importante, qui dépend du parcours des particules dans l’espace-temps. Et il ne sait pas encore exactement quoi en faire, » raconte Vieira. « Il ne sait pas encore à quoi ça va servir – nous, on le sait aujourd’hui – mais à l’époque, c’était comme un objet extraterrestre. Il s’agissait simplement de continuer à explorer… et on finirait par comprendre. »

López-Raven, doctorant résident à Périmètre, apprécie ce cours parce qu’il rassemble des étudiant·e·s de tout l’Institut. « C’est un exercice remarquable de création de communauté. J’y croise des gens de la matière condensée, de la physique mathématique. » Et il ne s’agit pas seulement de diversité disciplinaire, souligne-t-il : des doctorant·e·s, des postdoctorant·e·s et même des professeur·e·s assistent aux cours.

« Il est très difficile d’attirer des gens de milieux différents, de les rassembler et de faire en sorte que chacun·e y trouve son compte, » dit López-Raven. « Mais en explorant les fondements, ce cours attire des personnes venues d’un peu partout. »

Alors, qu’est-ce qui fait qu’un article est « beau »?

« C’est un peu subjectif, » reconnaît Vieira.

« Je pense que lorsqu’on lit un article magnifique, on le sait instinctivement. C’est peut-être un peu naïf, mais j’ai vraiment l’impression qu’on essaie de toucher à un monde platonicien de vérités. Parfois, on met la main sur un fragment de vérité pure… et c’est presque bouleversant tellement c’est lumineux. C’est limpide, c’est nouveau. »

Jacqueline Caminiti, étudiante au doctorat et participante au cours, utilise la métaphore de l’arbre pour relier la beauté à la physique. « Si les tailles et les formes des branches d’un arbre étaient complètement aléatoires, la plupart des gens ne trouveraient sans doute pas ça beau. Ce serait trop chaotique, comme un bruit blanc. »

À l’inverse, ajoute-t-elle, si un arbre était fait de lignes droites parfaitement ordonnées, il risquerait de nous sembler un peu ennuyeux. « Ce qui rend un arbre beau, c’est qu’on perçoit une certaine structure. Mais en même temps, cette structure dépasse légèrement notre compréhension – on ne sait pas exactement pourquoi elle prend cette forme. »

C’est cette tension entre la compréhension et le mystère qui, selon Caminiti, confère sa beauté à la physique. « Je pense que mon exemple préféré, c’est la théorie de la relativité restreinte d’Einstein, » dit-elle.

« La théorie d’Einstein rassemble plusieurs mystères et les résout en affirmant qu’on ne devrait pas considérer l’espace et le temps comme deux structures distinctes. » Mais en même temps, cette théorie a fait émerger de nouveaux mystères, comme le fait que deux observateurs peuvent expérimenter le temps de manière différente.

« Si la beauté, c’est l’existence d’un motif mystérieux, alors une équation magnifique est celle qui résout et révèle ce motif à la fois, » conclut-elle.

Pour Dawit Belayneh, doctorant résident à Périmètre et coordonnateur du cours, l’une des caractéristiques essentielles d’un article magnifique est la clarté. « Il doit avoir une portée significative : à partir de quelques concepts définis dans l’article, on doit pouvoir comprendre une grande variété de phénomènes physiques. » Selon lui, les articles magnifiques font preuve d’une économie de concepts, d’une économie d’idées.

López-Raven renchérit en affirmant qu’un article magnifique est à la fois efficace et épuré. « Je pense qu’il y a un exercice de compression de données, » dit-il. « Quand on comprend quelque chose, on a besoin de moins de mots pour l’expliquer. »

« Certaines grandes idées en physique sont des exercices d’unification, » ajoute-t-il. « L’équation de Dirac est une unification entre la mécanique quantique et la relativité restreinte. On avait deux structures magnifiques, robustes, mais incompatibles. Le fait qu’on ait pu les fusionner pour créer une structure nouvelle qui englobe les deux de manière cohérente – ça, c’est magnifique. »

Raconter l’histoire des articles magnifiques

Un des volets les plus marquants du cours, selon Vieira, est la série de présentations étudiantes. C’est aux étudiant·e·s de prendre les articles abordés en classe et de les replacer dans une perspective contemporaine.

« J’ai l’impression qu’ils apprécient les commentaires reçus sur leurs présentations, » dit Vieira. « J’essaie de leur donner des conseils concrets. »

Caminiti fait partie des étudiant·e·s ayant présenté dans le cadre du cours. Elle a choisi comme point de départ l’article fondateur de Steven Weinberg publié en 1979 sur les Lagrangiens phénoménologiques.

Cet article marque en quelque sorte l’introduction de la théorie des champs effectifs en physique des particules, explique Caminiti. « L’idée, en gros, c’est une théorie pour construire des théories. »

Caminiti propose de remonter à l’époque de Newton, et d’imaginer comment il observait les objets autour de lui. L’approche était alors à la fois créative et constructiviste : Newton aurait regardé des objets intéressants – comme la pomme et la Terre – et tenté de définir la force qui les relie.

À l’époque de Weinberg, on adoptait une démarche similaire en physique des particules, poursuit-elle. Même en connaissant les objets en jeu, il était difficile de déterminer leur comportement. « C’était un problème de calcul extrêmement complexe, » ajoute-t-elle.

Weinberg a pris du recul. Il a mis de côté les objets eux-mêmes pour se concentrer plutôt sur les symétries auxquelles ces objets obéissent, raconte Caminiti. Ce changement de perspective a donné naissance à la théorie des champs effectifs en physique des particules.

Pour sa présentation, Caminiti a choisi le problème contemporain le plus ambitieux auquel elle pouvait penser dans le cadre des idées de Weinberg : la gravité quantique. Elle s’est penchée sur un article de 1995 signé John F. Donoghue, intitulé Introduction to the Effective Field Theory Description of Gravity. Ce texte s’attaque à l’une des grandes questions de la physique moderne : l’unification de la mécanique quantique et de la gravitation.

« L’idée, c’est : peut-on appliquer la logique de Weinberg à la gravité? » dit Caminiti. « Peut-on se demander quelles sont les symétries que la gravité quantique devrait respecter, et ensuite écrire un Lagrangien basé sur ces symétries afin de faire des prédictions en gravité quantique? »

Après sa présentation, Caminiti – comme tou·te·s les autres étudiant·e·s – a reçu des commentaires de Vieira. Ces retours vont de conseils pratiques pour mieux écrire au tableau noir à des suggestions sur la manière de raconter une histoire en dix minutes.

« En physique, la qualité des présentations influence énormément la portée de son travail et le développement de son réseau de collaborations, » souligne Caminiti. Il est précieux pour les étudiant·e·s de pouvoir s’exercer à communiquer clairement et de recevoir des commentaires ciblés dans un environnement bienveillant.

Au bout du compte, le cours sur les articles magnifiques démontre que la physique ne se résume pas à des chiffres : ces publications fondamentales renferment une part d’art, des mystères de la nature, et une occasion de raconter des histoires, d’échanger, de collaborer. Une belle leçon à retenir : en revisitant les articles du passé, on peut éclairer la science d’aujourd’hui.

Further exploration

À propos de l’IP

L'Institut Périmètre est le plus grand centre de recherche en physique théorique au monde. Fondé en 1999, cet institut indépendant vise à favoriser les percées dans la compréhension fondamentale de notre univers, des plus infimes particules au cosmos tout entier. Les recherches effectuées à l’Institut Périmètre reposent sur l'idée que la science fondamentale fait progresser le savoir humain et catalyse l'innovation, et que la physique théorique d'aujourd'hui est la technologie de demain. Situé dans la région de Waterloo, cet établissement sans but lucratif met de l'avant un partenariat public-privé unique en son genre avec entre autres les gouvernements de l'Ontario et du Canada. Il facilite la recherche de pointe, forme la prochaine génération de pionniers de la science et communique le pouvoir de la physique grâce à des programmes primés d'éducation et de vulgarisation.