Pendant la majeure partie de l’histoire humaine, il allait de soi que le Soleil tournait autour de la Terre. Après tout, c’est ce qu’il semblait faire chaque jour – tout comme tous les autres objets visibles dans le ciel. Cette idée, appelée « géocentrisme », était presque universellement acceptée.

Cela ne veut pas dire que cette idée n’avait pas de détracteurs. Des penseurs de la Grèce antique avaient développé un modèle centré sur le Soleil, même s’ils préféraient celui, géocentrique, d’Aristote. Des scientifiques du monde islamique ont créé des tables de mouvement planétaire basées sur leurs observations du ciel nocturne. En Europe, des penseurs comme Copernic et Kepler ont fait les calculs pour expliquer pourquoi les étoiles semblaient se déplacer différemment des planètes, concluant ainsi que le géocentrisme était faux. Mais à ce stade, leurs idées restaient largement théoriques. Il fallait des preuves.

C’est là qu’entre en scène Galilée, le sujet d’une exposition publique présentée en ce moment à Perimeter.

Comment Galilée a réfuté le géocentrisme

Ce qui distinguait Galilée de ses prédécesseurs, c’était sa lunette astronomique. Il en a construit un nouveau modèle puissant, inspiré d’inventions récentes mises au point par des experts en optique des Pays-Bas. En dirigeant cette lunette vers le ciel, Galilée a fait trois découvertes majeures qui remettaient en question le géocentrisme.

Galilée remarqua d’abord quatre « étoiles » près de Jupiter qui ne se comportaient pas comme des étoiles. Au lieu de tourner autour de la Terre, elles orbitaient autour de Jupiter. Or, selon le géocentrisme, tout devait tourner autour de la Terre, donc Jupiter ne pouvait pas avoir de lunes. Mais si Jupiter avait des lunes, quels autres corps célestes pourraient aussi avoir des objets en orbite autour d’eux?

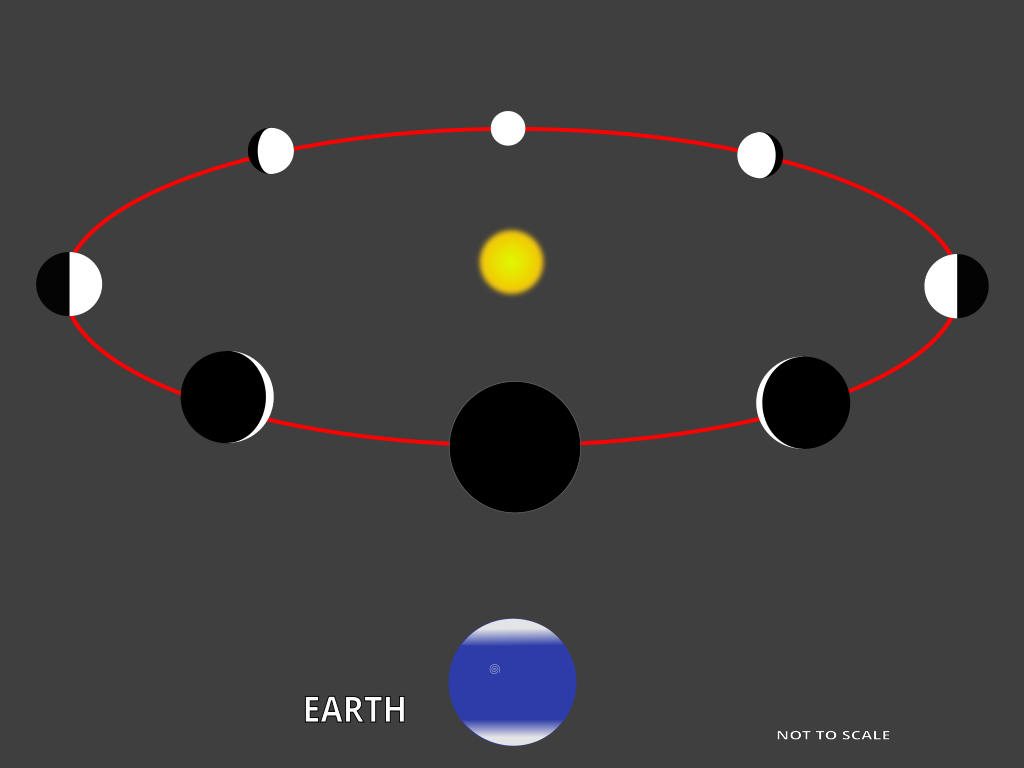

Ensuite, Galilée découvrit les phases de Vénus. Comme la Lune, la face éclairée de Vénus change de forme – passant du croissant au disque complet – lorsqu’elle orbite autour du Soleil. Avant Galilée, on ne pouvait observer que la phase de croissant extrême de Vénus, et l’on croyait que ce changement limité s’expliquait par le fait que Vénus ne passait jamais derrière le Soleil par rapport à nous.

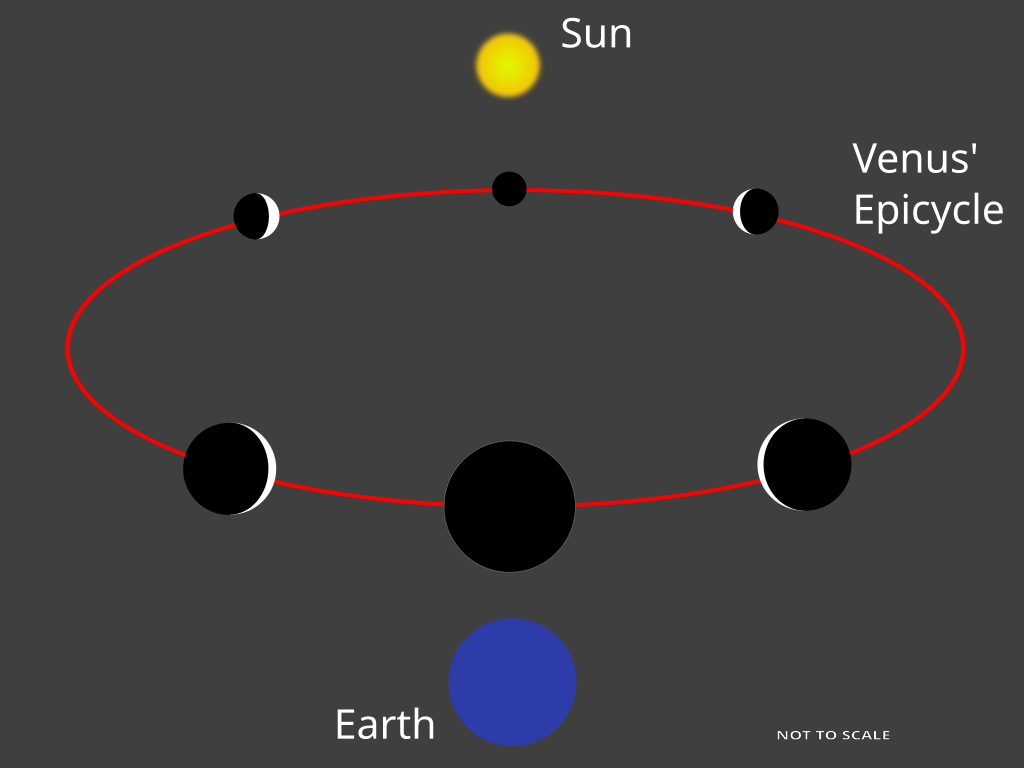

Au XVIe siècle, les astronomes savaient déjà que les planètes et les étoiles semblaient se déplacer différemment dans le ciel. Pour expliquer ce phénomène, ils avaient élaboré une théorie appelée les épicycles, selon laquelle les planètes se déplaçaient en petits cercles tout en orbitant autour de la Terre. Si cette théorie était correcte, on ne verrait jamais Vénus lorsqu’elle serait directement devant le Soleil. On n’observerait que les croissants extrêmes, lorsqu’elle serait décalée.

Mais avec la lunette de Galilée, on vit clairement que Vénus présente une gamme complète de phases, tout comme la Lune. Galilée comprit que, pour que Vénus affiche toutes ces phases, elle devait forcément passer derrière le Soleil à un moment donné. Et si Vénus devait tourner autour du Soleil… qu’en était-il des autres corps célestes? La Terre pourrait-elle, elle aussi, orbiter autour du Soleil?

Enfin, Galilée tourna sa lunette vers le Soleil pour observer les taches solaires – une pratique que nous ne recommandons absolument pas. Il utilisa deux méthodes. La première, très dangereuse, consistait à observer le Soleil à l’aube ou au crépuscule à travers des nuages bas. La seconde, parfaitement sécuritaire et plutôt ingénieuse, consistait à pointer la lunette vers le Soleil et à placer une feuille de papier près de l’oculaire. Il traçait ensuite les taches sombres projetées sur le papier afin d’en suivre le mouvement.

Les astronomes connaissaient les taches solaires depuis longtemps – elles avaient été observées pour la première fois en Chine avant l’an 800 av. notre ère. On se demandait s’il s’agissait d’ombres projetées par des planètes, ou si le Soleil avait ses propres sortes de nuages. Galilée détermina que les taches solaires se trouvaient bel et bien à la surface du Soleil. Plus encore, il constata qu’elles se déplaçaient d’est en ouest, disparaissaient, puis réapparaissaient de l’autre côté – ce qui suggérait que la surface du Soleil changeait, et qu’il tournait sur lui-même. C’était une preuve puissante contre l’idée que le Soleil était une sphère parfaite et immobile – une croyance centrale du modèle géocentrique.

Ces trois observations – le fait que Jupiter a des lunes, que Vénus présente des phases et tourne autour du Soleil, et que le Soleil lui-même tourne – représentaient un défi majeur au géocentrisme. Même si ses idées lui ont finalement valu d’être condamné à résidence à vie, les découvertes de Galilée ont rendu le modèle géocentrique beaucoup plus difficile à défendre. Au fil des siècles, de plus en plus de scientifiques ont adopté l’idée de Galilée comme un fait : la Terre n’est pas le centre de l’univers.

Pour en savoir plus sur Galilée et son influence, visitez l’exposition actuellement présentée au PI. Remplie de documents, d’artéfacts et de reconstitutions de ses inventions les plus importantes, l’exposition offre un aperçu fascinant de la manière dont l’humanité a changé sa compréhension de la Terre et de sa place dans l’univers – au sens propre.

À propos de l’IP

L'Institut Périmètre est le plus grand centre de recherche en physique théorique au monde. Fondé en 1999, cet institut indépendant vise à favoriser les percées dans la compréhension fondamentale de notre univers, des plus infimes particules au cosmos tout entier. Les recherches effectuées à l’Institut Périmètre reposent sur l'idée que la science fondamentale fait progresser le savoir humain et catalyse l'innovation, et que la physique théorique d'aujourd'hui est la technologie de demain. Situé dans la région de Waterloo, cet établissement sans but lucratif met de l'avant un partenariat public-privé unique en son genre avec entre autres les gouvernements de l'Ontario et du Canada. Il facilite la recherche de pointe, forme la prochaine génération de pionniers de la science et communique le pouvoir de la physique grâce à des programmes primés d'éducation et de vulgarisation.